当前位置:首页 » 国际化教育理念 - 第7页

《纽约时报》专栏作家: 你去哪里上大学, 并不意味着你将成为什么样的人?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 13009次

进一所名牌大学,特别是顶尖大学,几乎是每个人心灵深处的梦想。但是,这样的梦想并非人人都能实现,甚至残酷地说,绝大多数人的这一梦想根本无法实现。那么,人们不禁要问:上名牌大学真的那么重要?进不了名牌大学就不能有所作为吗?回答是否定的。因为——“忘掉哈佛与斯坦福,上什么样的大学真的不重要!”在美国,凡是走正常程序申请入学的应届高中毕业生,在每年的二三月份,无不在焦灼、期盼的等待中度过。而在这份焦急的等待中,渴望能够进入顶尖大学,无疑是引发人们焦虑的最重要原因。最终能够进入一流大学的人毕竟是少数,而能够进入像哈佛、斯坦福这样顶尖大学的,更是少之又少。据统计,哈佛大学连续七年录取比例都在下降。以2015年为例,共有34295名高中生申请入学,最终录取的学生数为2023名,比例仅为5.9%。同时,我们

不是“双一流”院校的学生,就真的没有出路了吗?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 16138次

在卷出天际的当下社会,无论是找工作还是出国留学,雇主和学校都更愿意选择有名校背景的人,尤其是你经常会看到的特定标签为“仅限985/211院校”的字眼,那么“双非”院校的学生就真的没有出路了么?当然不是。首先,何为“985/211”院校?1998年5月4日,江泽民在北京大学百年校庆中,提出中国需要有具有世界水平的一流大学,“985工程”便因此产生。此项教育计划目的是为了建设世界一流大学和著名高水平研究型大学,建立新的管理和运行体制,集中资源,发挥特长。985工程院校一共有39所大学,无论是综合实力、学科教育还是科学研究的表现,都位居中国大学中的领先地位,并保持着一流水平,可说是中国地区中的顶尖名校。而早在1990年代中期,国内为了面向21世纪打算重点建设约100所左右的大学,遂从各地挑选约10

中考分数贬值, 高考题目史上最难, 如何找到未来的方向?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 13899次

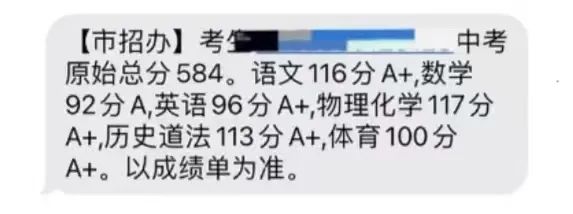

今年各地中考成绩出炉,分数通胀严重,已经无法区分学霸和普娃。作为双减政策实施后的首次中考,今年的中考难度变化无疑释放出了重要信号。与此同时,今年高考难度却有所提升,而且“反刷题”。两相对比,我国的人才选拔理念正在发生什么样的变化?家长的教育观需要做出什么样的改变?文本作者结合北美人才选拔体系,给出了自己的思考。今年中考分数通胀,似乎“学霸”和“补习”已经无用武之地,但是,高考题目又偏难,尤其数学考倒一大片,“双减”政策之后的系列改革,究竟是要达到怎样的目的?在各种猜测和解读中,家长的焦虑日渐加深。“双减”政策之前,家长也焦虑,但不像现在这么消极被动,不知所措,因为那个时候是有目标的,就是奔着提高考试分数使劲“鸡娃”,尽管砸很多钱和时间在补习班上,最后也不一定能在竞争中胜出,但是,毕竟是有努力

教育部:出国受阻留学生可就读国内合作项目,项目清单含清华大学

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 14167次

为留学生解惑:回中国发展,还是继续留在美国?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 15171次

亲爱的小张:首先祝贺你即将从杜克大学毕业。前几天你给我微信,就你毕业后到底是征求我的意见。因为这几天忙于杂事没有回复你,今天抽点空,给你写一封长信,就当为师送你的毕业礼物吧。要非常遗憾地告诉你,在你到底是否回国还是留在美国这个事情上,我不能给你一个二选一的答案。但可以肯定的是,无论做出哪种选择,都是有利有弊,甚至,这个利弊得失需要很多年后才能看出来,既然如此,就把选择交给你的内心吧。 在你今后的人生路上,会遇到很多的道路分叉口,那就是人生的一道道选择题,但这个选择题,不是托福考试的选择题,没有非此即彼的对错之分。人生的道路选择,无论你怎么选,每一条路上都会有泥泞和荆棘密布,每一条路上也会有风景和坦途。 那就是你的人生必经之路,命中注定。尼采讲过,你有你的路,我有我的路,至

被顶尖公立国际部录取了,家长慌了。

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 14713次

2022年的中考全乱了。考了655分的小孩,因为一分之差进不了人大附中,又不甘心退而求其次,进入二流学校,于是扎堆公立国际部抢学位——抢是抢到了,但上岸后家长非常迷茫,小孩到底在哪里?要干啥?都不知道。更不要提未来规划。他们,对出国留学毫无思想准备。01看似公立国际部今年的收割是硕果累累,但估计开学以后也要挠心挠肺。那些录进来的学霸,有的甚至还没考过托福…顶尖公立国际部,对语言的要求有多高?曾经看过人大附门口,外教采访学生视频的人都知道吧!那些读国际部的小孩,用流利的口语说,自己的英文水平比较渣,不行不行…要知道,早早有留学规划的小孩,小学三年级做中考英文卷子觉得easy,你只是中考英语考满分,拿什么跟人家比?之前有一份托福模考数据给大家参考,了解一下公立、公立国际部和国际学校的英文能有差距

深圳中考不到55%的公办普高率?现在转轨国际学校来得及吗?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 15684次

2022年深圳中考成绩已于7月16日正式出炉啦!不少家长已经收到了成绩短信。中考成绩一出来,一部分家长因为自家孩子取得的好成绩而高兴,而另一部分家长则为自家孩子的成绩而忧愁。👉2022年深圳中考形势如何?👉中考后,还有其他道路可以选择吗?👉转轨国际学校该如何规划?012022年深圳中考形势依然严峻今年各科A+线和去年相差不大,所以头部学校分数线变化应该不大。随着中考人数的增加,四大、十大这些重点学校竞争压力会比较大,2022年的招生计划有所减少,录取比率也降低了。今年深圳公办普高招生计划5.9万人,考生共有10.8万人。参考去年北京、广州两地的录取率分别是70%多和60%多,作为中考“地狱模式”的深圳,今年的录取率也只有不到55%,公办普高的录

父母受教育程度越高家庭越富裕孩子越脆弱?美临床心理医生揭露原因

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 15723次

看点为什么,今天的社会生活越来越富足,孩子的内心却越来越脆弱?美国有20年临床经验的心理医生玛德琳·莱文发现,这和家庭养育模式密切相关。她在《反脆弱养育》一书里指出,父母的教育程度越高、家境越富裕的孩子,反而越可能有高度的情绪问题,主要来自于两方面原因——“成就的压力”和“亲子间的疏离”。而想要应对富足时代的育儿危机,更重要的是让孩子精神富足。如今社会越来越富足,可衣食无忧的孩子们,似乎越来越脆弱。这些家庭条件优渥、备受父母关爱的孩子,却表现出令人费解的不快乐与迷茫;还有不少表现出情绪失调综合征:上瘾、焦虑、忧郁、饮食失调甚至自残的行为。更值得我们警醒的是,孩子的脆弱已成为全球蔓延的新现象:在中国,北京大学临床心理学博士、大儒心理创始人徐凯文曾提出“空心病”的概念,他发现物质丰富的当下,精神

年薪15万的家庭,倾尽所有送孩子上国际学校错了么?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 14438次

通常提到上国际学校,国际教育,留学,都默默地给它加了一个门槛——百万年薪。最近小城看到了一篇文章,这是一位北漂妈妈的分享——《年薪15万,让孩子上国际学校有错吗?》。在这条提问下面,网友都嘲笑这位家长:“挤不进的圈子硬挤”、“虚荣心,不自量力”....要知道,现在一线城市的国际学校,裸学费都要在15-30万左右,各种杂费10万,也就是说就算全家不吃不喝,孩子穿捡来的衣服,一年也要20万起步。身在国际学校的环境,孩子的吃穿用度,衣食住行,就被对标上了一个阶层,就是百万年薪起步的入场券,不然孩子极大可能连头都抬不起来。1南方都市报“凡人梦想家”栏目刊出一则引发社会热议的故事:47岁环卫工人资阿姨和丈夫2000年到广州,从事环卫工作至今。夫妻俩月薪加起来一共6000元,为了支持女儿留学,两人节衣缩

家长对国际学校的教育焦虑,是中高产阶级的“消费陷阱”吗?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 15965次

在十年前,国际学校在中国还是「贵族学校」的代名词,随着中高产阶级收入的增加和对于优质教育资源的需求,国际学校也逐渐投入中高产阶级的怀抱。瑞士投行瑞信在《2015年全球财富报告》中指出,中国中产阶级人数达到1.09亿名,位居全球之首。而中国传统尊师重教的理念又让很多家长心甘情愿勒紧腰带去让孩子接受国际教育。此外,中国留学生年轻化趋势也客观上促进了「从摇篮到高中」的民办国际学校的发展。日前,中国教育在线组织的《低龄留学调查问卷》调查显示,超过三分之二的被调查者在高中及高中以下阶段就已经有了出国留学的意向。从娃娃抓起的国际教育虽然花费不菲,但是对于家长来说可以让孩子更快适应海外学习生活,并且免受国内公立教育的辛苦。01送娃上国际学校,是中高产家庭标配?据传中高产家庭有三大标配:国际学校、高级保姆、

为了孩子上一所好的国际化学校,她卖了三套房

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 14315次

最近网络上流行很流行的一个Solgan就是“你这一辈子,有没有为别人拼过命”。而对于北京一些不愿躺平的家长们来说,也许“拼命”这个词还是过于单薄了。特别是对于一些处于非教育热区的家长们来说,为了教育他们有时候还真得去拼命。让这些家长抛头颅洒热血的事无外乎两个字“买房”。#01我活的像个“倒爷”允妈是周围家长羡慕的“偶像”,一方面自然因为她外企高管的身份,令人仰望的年薪和一个稳定工作的教授老公和两个可爱的娃,种种词条都让其成为了周围家庭羡慕的对象。而另一方面则是在教育方面,其他家长羡慕她能因为教育对自己“那么狠”。作为曾经的“北漂”,允妈对于教育的看重是异于常人的,她知道是教育带给了她现在所拥有的一切,而为了守护这一切,她也走上了鸡娃的道路。然而让允妈没想到的是,摆在她教育路上最大的问题不是择

中产家庭又掉坑:读着读着,学校没了…

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 15175次

| 中年老母亲的爱与愁。| 这是来自Miki粥 第 272篇原创。最近有不少家长纠结,问我国际化教育还行不行?起因…是他们看了两条新闻。01读着读着,学校没了近日,厦门思明区协和双语学校将停办的消息在业内流传…该校致家长的一封信中显示,学校因为租赁场地问题面临关门。在现有场所过渡办学一年,同时寻找其他合适的办学场所,期间停止招收小学和初中新生,若无法找到新校址,将停止办学。原本我以为,现在公参民变化只是入学难,比如招生名额突然收缩,你连找下家的机会都没有。如今想不到,场地租赁有问题,一个做了四年的学校,也可以说没就没了。小孩能不能继续上学,全看学校能不能在一年内找到新地址。如果找不到新场地,那就意味着只能全部等分配,送你去哪个学校就是哪个学校…这对于千

谁在经受独生子女时代带来的伤害

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 14654次

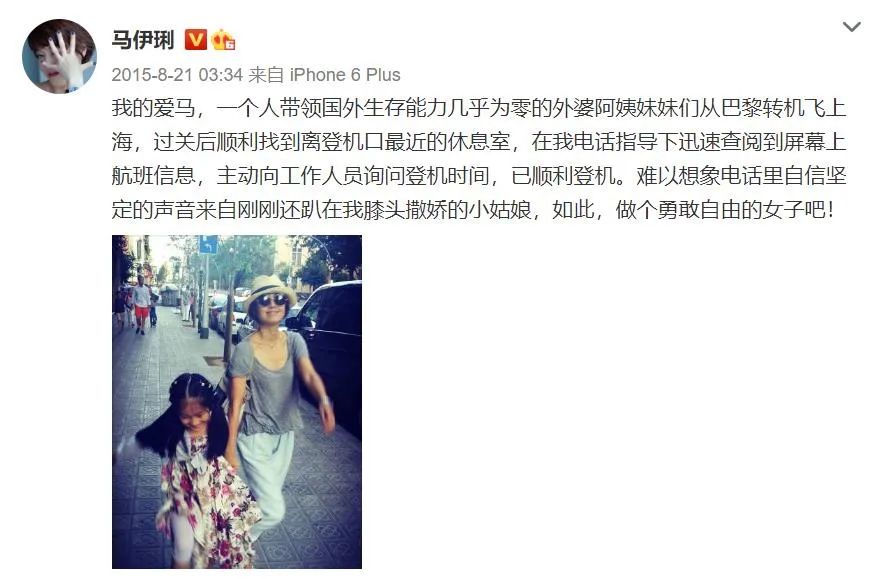

别再让父母越年迈越无助,越付出越心寒。现在独生子女越来越多,孩子在父母心中的地位越来越重要。父母爱孩子是本能,中国很多父母都是以儿女为中心活着,付出自己全部的心血。这是中国父母的伟大,也是他们的悲哀,因为他们的牺牲和成全,往往换来的不是感恩和回报,而是嫌弃和不满。 01我们这代人正在经受独生子时代带来的伤害。10月4日晚九点,国庆长假第四天。广州一所著名大学任教的老友在电话中泣不成声,断断续续讲了很久才弄清事情的原委:10月1日清早,他们夫妇俩乘高铁前往南京,看望在南京大学中文系就读的女儿。他们打算给女儿一个意外的惊喜。没想到见面之后却碰了一鼻子灰。女儿不仅没有一点开心,反而满肚子怨气,责怪父母为什么不经她同意就去南京,对她极不尊重。妈妈说我们想念宝贝女儿了,可女儿说天天微信,还有

当前形势下,一年花费几十万选择国际教育,还是正确的选择吗?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 30859次

为了让孩子上一所好学校、接受好的教育,家长们往往使出浑身解数,从幼儿园到小学、初中、高中,毕竟每个选择都决定着孩子的发展,自然不敢松懈。在黄磊的微博中,我们总是能看到那个多才多艺的女孩儿多多。她就读的是所国际学校,三年级就能熟练使用英语,并用英语创作剧本;和父母一起参加电影节,一点也不怯场;甚至还独自参演了话剧......近些年来明星子女就读国际学校的新闻层出不穷,这在明星圈内已然成为常态。不难发现,在这个高速发展的社会,几乎所有的家长都明白教育的重要性,越来越多的家长愿意把孩子送入国际学校获得更好的教育,明星子女也不例外。那为什么我们的孩子需要国际教育?国际教育为什么如此吸引中国家庭?国际教育下长大的孩子和其他孩子有什么不一样呢?一起来看看......怎样解读国际教育的定义?在狭义的定义中

为什么越来越多的家长让孩子选择走国际学校这条小众道路?

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 17229次

近些年,越来越多的家庭选择把孩子送到国际学校就读,但若从数据上看,国际学校依然是小部分家庭的选择。出现这种情况的其中一个原因就是家长们希望学校能够后对孩子有个性化的关注和教导,但却发现这种需求成了传统教育中的奢侈品。年轻家长们对传统教育改革的需求更加强烈。当他们发现个人很难撼动教育体制时,有些家庭选择走了一条小众道路——国际学校。1不愿教育磨损孩子个性很多80后的家长现在都比较推崇国际教育,他们认为传统教育的竞争太激烈,实行的是丛林法则,如果想要获得老师关注,孩子只能成绩拔尖。在传统学校,一个班往往会有四五十名学生,老师尽管非常负责,但毕竟精力有限,只能对成绩最好的最差的学生关注较多,所以处在中间阶层孩子没有任何成就感。而国际学校一个班才十几个孩子,老师能注意到孩子大战的不同方面,孩子的心理

为什么很多大学越来越像高中了?大学里的内卷也是挺严重的

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 17515次

许多学生进入大学之后,还没来得及审视自己的兴趣和禀赋、没有认真思考未来的诸多可能性,就被裹挟进入激烈的竞争之中。本科的整个学习过程都在承受考研或保研的压力,好奇心所驱使的、相对自由的探索被大幅度压缩。“内卷”这个从人类学借来的词,本意是“没有发展的数量增长”。近年来忽然“出圈”,常用来指“没有意义的,不能使人发展的竞争”,很多时候进一步简略为“卷”。大学就是这种“卷”的重灾区。一方面,学子们努力学习各种课程,争取在考试中获得好成绩,拼绩点;或者参加各种活动和竞赛,争取获得奖项和头衔,拼荣誉;或者投入更多的时间准备考研,拼将来的学历。研究生录取分数线的不断提高,就是激烈竞争最为显著的征兆之一。另一方面,尽管激烈竞争促成的“努力学习”有可能会提高学生们知识记忆的数量——但不一定是水平的提高。而内

鲍威尔Powell & 瓦尼克Wanic :好的教育绝不是“以学生为中心”!

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 17332次

“必记本”注:4月28日,英国《泰晤士高等教育杂志》官网刊发了新加坡国立大学心理学系副教授妮娜·鲍威尔(NinaPowell)和副教授瑞贝卡·瓦尼克(RebekahWanic)的文章《“以学生为中心教育”是一种不友善哲学》。两位学者表示,“以学生为中心教育”虽初衷较好,但实践中常演变为学生满意度被置于教育目标之上,反而使学生无法获得高等教育本应提供的丰富学习经历,实际上对学生并不“友好”。近日,鲍威尔和瓦尼克接受中国社科报记者采访时进一步阐明了她们的观点。以下为“必记本”选发“中国社科报”全文。将学习责任交到学生手中“以学生为中心教育”或“以学生为中心学习”,是指将学生而非教师作为教学活动的核心,基于学生的兴趣和能力来规划学习内容、方法、节奏和评估方式,使学生从被动的知识接收者变为主动的

年收入没有300W,就别选国际教育了。

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 15647次

纽约的地下铁 不知道大家骨折过吗?我有。所以,我知道断骨正位的时候有多疼。01前天,我写了一篇文章《政策劝退,我们还能不能走国际教育路线?》刺痛了不少选择国际化教育的家长。有位热心读者发来一张截图,是某高级私立学校妈妈群里,一位对我有所了解的老读者点评。她说,我19年推红了「顺义妈妈」这个词儿,但一看眼下的形势,有开始倒向公立了。合着两边的话都让我一个人说了。她之前还关注我,但我太贩卖焦虑了,消费焦虑,果断取关。内涵我背叛了自己的阶层…首先,我谢谢这位家长的关注。虽然两篇文章您都没读懂,但这不怪您,只怪语文老师没有教好归纳中心思想。那我们今天就来捋捋重点。先说《顺义妈妈不配有梦想》,讲了一群在国际教育路线上的家长奋斗的故事,观点在结尾——作为一个旁观者,我看到并尊重这些

为何高净值家庭都青睐国际化教育?其实他们都是被“逼”的

发布 : SCIEOK网站小编 | 分类 : 国际化教育理念 | 评论 : 0 | 浏览 : 17541次

教育,有时候其实并不是一个名词,更是一种态度。有学者做过一个测试,根据家庭收入来调研家庭对于学习的态度,结果令人大感意外,本应通过教育翻身的较低收入家庭,反而对教育的态度是听之任之,甚至有的父母从小就不管孩子交给爷爷奶奶带,这样的家庭想要翻身,需要孩子有强大的自我驱动力和好胜心,但这样能够逆风翻盘的孩子百中无一。而收入越高的家庭,反而对教育的态度就越发强硬,家长们对于智力投资的需求也水涨船高。尤其是在收入中层的家庭中,这些家庭的教育投资往往会达到家庭总收入的30%以上或者更高,而高收入家庭的经济压力虽然没有那么大,但投入金额却最多。在这种情况下,孩子们的受教育程度往往也就越高。值得一提的是,这种投入并不仅在与金钱的投入,更在于对于教育的重视程度。测试表明,高收入家庭往往对孩子的教育情况的关注

search zhannei

最近发表

-

- The New Yorker|2026.01.26《纽约客》电子杂志英文版

- The Economist-2026.01.24《经济学人》杂志电子版(英文)

- The New Yorker|2026.01.19《纽约客》电子杂志英文版

- The Economist-2026.01.17《经济学人》杂志电子版(英文)

- The New Yorker|2026.01.12《纽约客》电子杂志英文版

- The Economist-2026.01.10《经济学人》杂志电子版(英文)

- 经济学人智库(EIU):Industry transformation amid tariff dislocation (2025)

- The Economist-2026.01.03《经济学人》杂志电子版(英文)

- The Economist-2025.12.20&27《经济学人》杂志电子版(英文)

- 官宣:深国交2026美国本科早申录取快讯 (截至2025年12月19日)

标签列表

-

- 深国交 (953)

- 考试 (99)

- 深国交优秀学生 (98)

- 数据 (966)

- 国际学校 (178)

- 国际化教育理念 (361)

- 备考国交 (244)

- 学在国交 (609)

- 留学 (885)

- 英国大学 (208)

- 剑桥大学 (237)

- 牛津大学 (299)

- 深圳国际交流学院 (748)

- 英国留学 (562)

- 就业 (96)

- 费用 (246)

- 排名 (168)

- 深国交商务实践社 (95)

- Winnie (180)

- 英文原版杂志 (716)

- 经济学人电子版 (289)

- The Economist (287)

- 哲学 (170)

- The New Yorker(纽约客) (94)

- TheNewYorker(纽约客) (152)

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley