当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

一、序言

靖国神社的错误和荒谬在一定程度上是不证自明的。这首先是一个政治-外交问题,它意指日本不仅将甲级战犯供奉为神与英雄,还以首相为代表公然对其进行正式参拜;其次,在文化与历史认知上,对靖国精神——忠于天皇和国家——的推崇,也雄辩式地证明,日本并没有承担应尽的历史责任,形成了错误的民族认同;最后,更本质的是,围绕靖国神社的讨论,以及有关南京大屠杀的集体记忆,主要地构成了抗日战争的历史-意识形态叙事,而这场战争的伤痛与荣耀,正是形塑当代中华民族认同的根源性素材。

但仍然有很多矛盾悬而未决。靖国神社问题是历史地存在着的,这也就是说,它并非凭空在战后的话语体系中突然冒出,而是与现实的政治经济因素有不可忽视的联系。更直白些,它在实际运作中更像是个政治策略问题。对于各国政府和部分人而言,或许日本撤销甲级战犯的合祀或不再正式参拜神社即可,尽管这并不尽如人意,但「非政治」的国家纪念设施随处可见,并非不能接受。正如中曾根康弘为参拜靖国神社辩护的那样:「正如美国有阿灵顿公墓,苏联和其他国家也有无名战士之墓一样,每个国家都有国民对为国捐躯者表示感谢的地方。这是理所当然的。否则谁会去为国家奉献生命呢」。但对于世界上、尤其是东亚的另一些人(甚至可能是大多数人)来说,光是靖国神社这一名字本身,就足以引起条件反射般的生理不适。

在笔者看来,针对靖国神社及其指涉的所有问题,无论是基于所谓「大国外交」的权术考量,还是狂热的情感宣泄,都只是浮于表面和浅尝辄止。甚至可以说,这些论述在本质上与靖国话语同构——当代东亚围绕靖国神社的争论本身就是民族国家的「政治景观」。然而,倘若要真正理解乃至解决靖国神社问题,就必须深入思考:「当我们在批判靖国神社时,到底是在言说什么,为何而言说」。

正因如此,本文力图提供一个并不「正统」(或许也因此更具批判性)的视角。笔者认为,对靖国神社的传统批判,忽视了对批判赖以存在的预设和背景的考量,也就是对民族国家本身的考量。而在集体记忆和宗教-政治意识形态的运作中,作为国家装置的靖国神社,维持着本真状态下民族主义和国家认同的再生产,而这正是「公开参拜」「拒不认罪」表象背后的问题实质。倘若不加分辨地接受这些本该被检验的预设,那么只会产生毫无意义的自说自话,乃至「狗咬狗」式的相互争执与谩骂。因此,在文章的最后,我们将会真正践行批判的任务——也就是思考「历史的替代性选择」,设想一种非民族国家统摄的纪念与哀悼方式。

二、记忆装置与认同

包括靖国神社在内,任何纪念设施都是集体记忆的生成装置,或曰「帮助记忆的装置」(mnemonic institution)。通过修辞、话语及其本身的物质材料(展品、雕像、甚至是设施布局),纪念设施规定了应当被铭记的东西,即所谓「正确的集体记忆」。这意味着,神社并不企图表现得到史料验证的过去,它表现的是一种「实践性」的过去,即一种被现实关切所修饰的历史叙事。当参观者经过神社参集殿前的「靖国之樱」,看到游就馆中诸多士兵(尤其是神风特攻队)的遗物,参加拝殿前的祭礼时,我们就可以观察到民族主义如何在日常生活中运作,以及个体情感如何在神社的氛围中「流动」、整合,与集体情感相联系,形成国家所希冀的民族认同。

靖国神社官方的导览图

(1)樱花与美学化

穿过两道鸟居和神门后,就可以看到成排的樱树。神社的樱树种植史可以追溯到1870年,木户孝允希望以此来慰藉在明治维新中为天皇牺牲的士兵。樱花在明治时代便被视为日本独特性的象征,这种对樱花与大和魂的言说,表现出日本早期的文化民族主义。正如日本思想家西周所宣扬的那样,「单瓣的樱花不像艳丽的牡丹,…不像山茶和木槿那样永远残留在枝头直到腐烂」,樱花相较于牡丹和木槿的优越性,恰恰也代表着日本对于中国与朝鲜的优势地位。樱花在明治早期的叙事中是区分自我与他者、确立民族认同的象征符号。

「靖国之樱」

随着天皇制帝国的巩固,樱花逐渐与军人和效忠相联系,樱花和菊作为元素不断出现在军队的服饰上,前者象征帝国军人和士官生,后者象征天皇;日本海军的徽章就是樱花和锚的结合。政治化的樱花不仅可以指代意气风发的青年军队(以樱花盛开的绚烂和美丽),也可以代表为天皇而死的殉难士兵——在这一层面上,樱花与靖国神社加深了联系。

「你我是同期之樱。纵使独自飘落。

花之都,靖国神社。再次相会于樱开之春」

这首《同期之樱》在战时广为传唱,军人们被期待着「如樱花般死去」,「死后相约神社」。在这里,有关死亡与政治的问题被全方位美学化:军人为国家和天皇壮烈牺牲,而当他们的遗属或者预备的军人前往神社,看到那同样绚烂盛开和飘落的樱花时,自然会将樱花与军人、个人体验和国家认同结合在一起。正因如此,神社的樱花本身就是一种叙事和记忆样本,彰显天皇神性的神社,以及神社中生长的樱树,共同构成皇国亿兆一心的集体神话。它令参拜者油然产生一种与帝国日本的「共时感」,以一种美学姿态,维持着国家认同的再生产。

(2)情感的流转与整合

记忆不是对历史状况的客观反映,而是与现实经验相联系,承载着个人情感的造物。作为记忆装置的靖国神社,本质上是为了塑造整合的集体认同,因此,面对神社精心挑选的战争回忆,观者也会产生情感加工后的解读。而正如莎拉·艾哈迈德(Sarah Ahmed)指出的那样,情感并非内在化的东西,而是会在社会集体中循环流转,并在这种循环中得到加强。个人-神社-国家由此形成闭环,不厌其烦地生成着同一套历史认知与归属感。

对此,最典型的例子源自游就馆。这一建成于1881年的军事博物馆,设立目的就在于「向靖国神社的英灵献上崇敬之情并展示古代的武器盔甲」,而如今,游就馆主要的展品都来自明治维新后,尤其是所谓大东亚战争(1941-1945)中「英灵」的遗物和笔记,而馆方甚至专门设置一条「触碰英灵心意的参观路线」(Noble Spirits’ Sentiments Route)。这种展品安排和布局当然是有意义的,学者Rumi Sakamoto在前往游就馆后感到惊讶和尴尬,因为他发现自己与这个环境格格不入,「我身旁的一位妇女站在玻璃展柜前一动不动,她大声抽泣并用手帕擦去眼泪,我还注意到其他压抑住的啜泣和吸气声」。

沉痛的纪念事迹,凝重的表情,若隐若现的哭泣声,共同构成了弥漫在游就馆的氛围。观者的个人情感也在这种氛围下联系在一起,情绪自然地在人群中循环流动,并得到逐步强化。除非愿意忍受被孤立的不适,所有人都将被整合进入肃穆悲痛的集体情绪当中——这种场景并非靖国神社独有,可以说在各国相似的纪念馆中都很常见。纪念馆的这种职能,旨在让集体认同锚定于共有的过去,这种过去仍然需要衔接点,才能与现实产生联系。

因此,游就馆在展览的最后设置留言栏供观者表达自己的感激之情,正是在此处,帝国士兵的死亡被认为是当今繁荣的基础。在墙面上战争英灵的黑白照片的注视下,在看到之前参观者留言的「模范样本」后,过去之牺牲和保卫就与今日之昌盛与和平有了因果联系。

「多亏了在战争中死去的人们,才有了今天的和平日本。我想心怀感激地度过每一天」

——(男中学生K.H)

「我发自内心地认为,自己能够安全生存,多亏了那些为了日本而战死的人们。我认为游就馆是未来日本不可缺少的东西」

——东京都 19岁女性

游就馆的感激叙事以留言为媒介,不断提醒观者什么是正确的情感体验。借由从哀悼到感激的转变,充斥在神社中的集体氛围终于升格为对身为日本人的认同。在情感的循环流转下,时间上延续的战争世代与战后世代,空间上联结的共同参观者,都被国家主义所整合。

(3)日常生活的民族主义

神社在塑造国家认同时,并非诉诸激进化的大众狂热,或者是明显自上而下的意识形态宣传,而是将主权权力、民族主义与日常生活相结合,我们将这种产物称为「日常生活的民族主义」。这种民族主义情感首先表现为国家认同的自发性,它将传统意义上需要教导和灌输的认同感,变为自然而然的生活状态。日常的民族主义是无意识或者前意识(preconscious)地运作的,也就是说,这种情感的生成不需要任何理性判断或者思考,而是近似于生物学意义的条件反射,在游就馆我们看到的情不自禁的哭泣、颤栗就是一例。这种身体自觉的共鸣将进一步强化前文所说的情感循环与流转,日常化、氛围化的国家认同质疑一切对战争本质和起源的反思,而是制造出一个内嵌于现实中的场域,在这里,向国家致敬被认为理所应当,并且具有优先性。

而在另一方面,日常的民族主义还包括民族主义在日常空间和活动中的再生产。在明治时代,靖国神社不是与世俗隔绝的超然设施,而是与节庆、娱乐活动密切相关。神社定时举办相扑、茶会、赏花等活动,甚至还会表演赛马和马戏。在这一意义上,神社象征着新政权的平等主义举措:一方面,为天皇尽忠者——无论是农民还是武士——都会被视为「英灵」,另一方面,庶民活动与神道祭礼并行不悖。

直到今天,神社仍然举行世俗性质的活动,除了上述的相扑茶会之外,也涉及亲子实践活动。而其最重要的祭礼(如新年祭、例大祭)每年都会吸引大量国民参加。当然,辩护者强调,这些活动并不具有显白的政治性,甚至都难说有多少宗教意味,参与者甚至不会认同这是所谓爱国主义教育活动。但问题症结便在于此:

「正是这些‘微小经历’和‘共享的平凡感’,使得民族主义的情感氛围能够渗透到‘社会的每一个细胞’,这使得很难想象与民族情绪对立的情况。」

——Angharad Closs Stephens

图注:新年祭

我们在上文中提到,靖国话语下的集体记忆是在牺牲与繁荣间建立因果关系,而这一过程通过日常的民族主义更进一步,使得对过去的感恩导向新的承诺。「我们要把建设现在的日本和未来的日本铭记在心,每一天都要努力生活」「为了不愧对英灵,我会努力活下去」,神社的留言板上反复出现的话语暗示着为国家效忠和为英灵奋斗的唯一正当性。

三、天皇制-民族国家

在生成共同记忆这方面,神社似乎和与阿灵顿公墓和无名战士之墓并没有区别。但细心的观察者会注意到,神社的纪念(供奉)对象不是作为烈士,而是作为英灵——也就是神明而存在的。而更直观的差异其实体现在名字上,靖国神社本身便是最高位格的神道祭祀设施。这些区别实质上也象征着日本民族国家的某种「特殊性」:我们当然可以说这个东亚岛国在二十世纪逐步走向现代,但它实际上形成的是一套天皇制与民族国家同时存在的双轨结构。这被学者理所当然地视为一种变异的个案:「祛魅年代」又被重新注入神秘主义色彩。然而正是在这一层面上,我们将会发现日本的政治创设不加掩饰地还原了民族国家认同的宗教本质。这一部分,我们将从神社问题出发,以更宏观的视野诠释近代日本的国家形态,而这一「本真的」国家形态,界定了什么是靖国问题,以及何谓民族国家。

(1)寻回自我:民族认同的建构

长期处在中华文化体系统摄下的日本,在步入现代之前面临最重要问题是,如何确立自我与他者的区别,也就是说,必须回答「日本意味着什么」。相关的尝试早在对儒学的继受中已然出现,面对满清代明的东亚政权巨变,日本学者宣称「华夷变态」:作为「夷」的大清当然无法代表中华正朔的地位,相应地,受到儒学教化和礼乐繁盛的日本,将作为新的「中国」而位居天下中心。原本绝对化的中华秩序,经由日本对「夷进于夏」的逆用,逐步变为相对化的概念,「中国之名,各国自言,则我是中而四外夷也」(山崎暗斋),在这种言说下,日本也具有成为中国的正当性。

而随着「南蛮人」的到来以及西洋技术的引进,传统的东亚天下观再遭到冲击。尤其是欧洲历法与地图的传入,不可置疑的预设——「中国」——遭受到了动摇。中国沦为世界万国中的一员,并不居于任何国家之上,在江户时代,中国尺度对于日本来说已经走向失效。借由日本中国论(「日本作为中国」)而重新绝对化的华夷观念,面对西方同样甚至更先进的文明,再度被相对化,丧失了原本的例外性。

面对身份认同的新危机,以及西方的愈发靠近,日本的学者进一步地转向古典,国学派彻底从日本儒学中抽身而出,转而从《古事记》和《日本书纪》寻找日本的本土性话语。而在另一方面,神道愈发在日本的思想体系中受到重视,以至于被称谓日本自古以来的「自然」,至此,在国学派的话语中,曾经作为「夷狄」或者「中国」的日本重新找回自身,即作为「皇国」「神御国」的日本。

「本朝乃天照大御神之御本国,其皇统所领之御国,万国根本大宗之御国也。万国皆尊此御国,臣服与此,四海之内,必当皆依从此真道也」

——本居宣长

总而言之,国学家们凭借记纪文化道统和神道哲学叙事,建构出非中国的、传统的、纯粹的日本概念。我在此前的一篇文章中曾经指出,这一成型于江户中后期的文化-意识形态认知,其问题在于,「作为『祭司』与『神子』的天皇,本就是以至高身份在神道叙事中存在,那么这种皇国/神国的自我定位,很自然地将会导向天皇崇拜」。这种倾向在开国前后更加明显,帝国主义的威胁,以及倒幕后政权的正当性问题,更迫切地推动日本建构新的身份认同,「而当『现代』尤其显得遥远而充满敌意时,这种身份建构自然只能向『传统』中谋取」。

因此,当日本确然地接纳西方思潮的同时,天皇制又作为「被发明的传统」回归政权中心,乃至成为「国体」,神道也因此政治化、国家化,成为国家认同的建构装置。为此,明治政府采用「祭教分离」的策略,也就是说,国家神道(state shinto)彻底区别于诸如佛教、基督教、教派神道(sect shinto)的宗教,而成为「国家的祭祀」。在这一情况下,新政府下的国民确实具备一定的宗教自由,然而国家神道作为核心价值观念,凌驾于所有宗教之上,成为所有日本国民必须信奉的准则和公民素养。

通过「祭教分离」,明治日本实现了「政教合一」,也由此产生神道-天皇制与民族主义结合的国家认同。在这里对国家的忠诚与对天皇的忠诚是同构的,而天皇在国教谱系下的天然具备的神性,进一步赋予个人效忠/国家认同以神圣感。阿尔都塞曾将教会与学校分别称为前现代与现代的意识形态国家机器的核心,而在维新日本,两者同时发挥将神道式国家认同渗透至各个角落的作用。学校教育自不消说,《教育敕语》、学校中的天皇肖像等意识形态策略已是老生常谈。体现在神社层面上的,则是诸如靖国神社中举办的慰灵仪式。在天皇的亲自主持下,为国家/天皇而牺牲的士兵升格为神明,此时仪式的逻辑并非传统意义上的哀悼,而是彰显:不仅是对万世一系的天皇与浩荡皇运,也是对扶翼皇国的英灵的武威与忠孝。

(2)主权决断与同心圆结构

在有关主权归属的确定性上,日本近代民族国家是「施米特式」的。神道秩序下处在人间最高位阶的天皇,作为一切价值和规范的发出者,具有无可比拟的绝对性和例外性。当施米特宣称「国家的存在确凿无疑地证明了国家高于法律规范的有效性。决断不受任何规范的束缚,并变成真正意义上的绝对的东西」时,东方帝国早以实践了桂冠法学家的理想。

当然,此处仍有悬而未决的问题。人格化的绝对君主被认为是前现代的标志,而随着宪政的建立与完善,一个置身于法律之外的统治者被认为愈发不可能。但这更像是自由主义的一厢情愿。当民主制国家仍然承认主权-国家的超越性地位时,即便将法律摆在神龛之上,最终仍然会产生悖论性的结果:「权威证明了无需在法律的基础上制定法律」。因此,当「天皇机关说」(天皇作为国家机关)和「天皇主权说」(天皇作为国家主权本身)的争论都没有拒斥国家主权超越一切的地位时,天皇即主权的逻辑也就顺理成章,因为具备神性的天皇只是绝对主权的具象而已。

天皇在日本政治地位的复归并非仅仅是神道的宗教性结果,根本上是现代国家全权化的人格表现。民主制国家能够以人民主权的话术充当伪饰,而日本则因强大的外在压力和国家发展的后发性,使得主权绝对化的倾向暴露得更加明显。另外,这里出现的还是「朕即国家」的倒转,皇帝本身反而只是国家至高权力的象征,这样一来,天皇能否自主做出决断并不重要(很多论者已经提及近代天皇的羸弱性),重要的是决断只能以天皇——也就是主权国家名义做出。古代神权政治同样也将天皇视为宗教-政治双重领袖,但这时候的天皇更多地只是「祭祀稻魂的祭司」,祂当然是神明,但仅仅只是众神中的一员。但当维新政权彻底确立「现人神」的地位时,天皇这一政治性范畴便位居神权宗教的顶端,也即成为不可侵犯的上帝。政治神学的转换过程同样展现出权力关系在现代发生的变化,也就是说,政治实体获得宗教意义上的无限性和绝对地位。

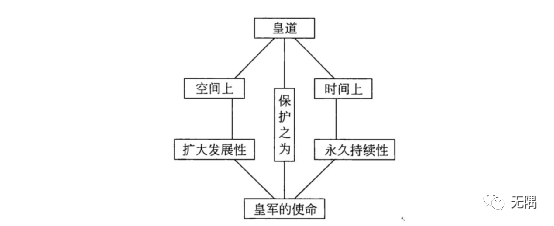

在日本现代国家的体系中,天皇-国家是唯一具有主体性自由和能够做出主权决断的存在。那么在这里也就形成了被丸山真男称为「同心圆结构」的政治模式:

「如果以天皇为中心划一个同心圆的话,在其周围每一等距离上便会呈现一幅万民翊赞的景象。但这个中心不是一个点,而应该是一条垂直贯穿的纵轴。由中心无止境地向外辐射的价值取向,正是由这一纵轴的无限性(天壤无穷的皇运)来保障的」

图注:1933年每日新闻社协助陆军省制作的电影中,所展示的一幅「皇道构造图」,丸山真男认为这与其同心圆理论完全一致

天皇的神性血脉塑造了万世一系的皇道权威,贯穿天皇中心的纵轴不仅在时间上接续古老的宗法道统,也是连接神与人的纽带。而在同心圆中各级圆环的位置,也代表着天皇制的等级关系。因此在多重规范与正当性的界定下,臣民-国民被统合在天皇周边,根据自身与天皇的距离获得权力。帝国时期的靖国神社,也可以被看做是同心圆结构的具体实践。天皇以主祭人的身份为「英灵」举行招魂仪式,阵亡者以「为天皇而死」的功勋合祀为神。在仪式的彰显中,这两方面共同维持了同心圆结构的纵向轴线。而那些按照身份地位差异围绕在天皇周围的权贵与平民,更直观而形象地展现出同心圆的层级规范。甚至对于社会底层而言,亲属的阵亡固然悲痛,但这也是唯一的机会,能够跨越位阶的巨大差异从而近距离地直面神明(天皇)。正因如此,战死者的母亲才能说出「能参拜靖国神社,能叩拜天子,…今天就是死了,也能心满意足地笑着去死」,天皇制-民族国家最值得关注的一点就是,它以宗教性的动员方式,界定了国民生与死的意义。

因为天皇与民族国家是同构的,战后日本话语的无滞涩转换也就不令人感到意外:纪念「为天皇而死」者的靖国神社,战后也可以用纪念「为国家而死」的话术参拜同一批人。小泉纯一郎「日本战后的和平与繁荣基于他们(战死者)的牺牲」的说法,也与帝国日本惯用的宣传口号并无本质差别。现代国家的神性与至高在这里毫无遮掩地表现出来,其他「正常国家」的不同之处仅仅在于,用「共和国」「人民」的词藻代替了「天皇」的人格化象征而已。

四、本真的民族主义与国家认同

「现代国家理论中的所有重要概念都是世俗化了的神学概念」

——施米特

通常的观点将民族国家视为现代性的产物,而天皇制只是古老封建王朝的残余。但实际上,日本的天皇制-民族国家架构并非传统与「进步」结合的畸形物,而是在变革迅速、矛盾激化的情景中,去除了民族国家所谓个人主义和自由平等的伪饰,反映了真正意义上的,也就是本真的民族主义和国家认同:它不仅关注到有关记忆和认同的历史建构,还从世俗共和国的政治结构中还原出宗教性维度。在本真状态下,民族国家认同当然要凭借对共同集体记忆的强化与再生产,这将为国家建构提供基本的凭依基础;但更多地,「当上帝退回到我们不再可见的世界背后,其结果就是世界上的一些事物注定会变成新的上帝」,沃格林的谶言明确指出,民族国家认同必须笼罩在超越性的「绝对价值」之下,民族国家同样有自己的神明和教权等级制度,有自己的弥赛亚和千年王国。在这个意义上,日本帝国是后(post)现代乃至超(ultra)现代的。

本真民族主义的历史性体现在时间的横向结构当中。早在十九世纪,勒南便指出遗忘在民族认同中发挥的重要作用:「遗忘,我甚至可以说,对历史的误记,是塑造民族的基本因素」,靖国神社的话语中,充斥着对侵略战争的粉饰,以至于对中国的入侵也只是被视为「支那事变」(China Incident)而已。这种遗忘将重新为日本民族认同赋予崇高性,使人们不会因为身为日本人而有负罪感。但在「民族的发明」中,更根本的是记忆和认同的相互关系。国民对共同记忆遗产的珍视,将产生出历史的「在场感」,从而自觉地区分出「我们」与「他者」的界限。在这一方面,对苦难的共同记忆往往比凯旋史更有力量,正如靖国神社展示的那样,苦难史要求国民在今后承担更多的责任与努力,以回报为国家牺牲的「英灵」。在这一过程中,人们将被共同生活的意愿所感召,进而「为日本的和平与繁荣奉献自己」。勒南将民族认同称为「每日进行的公民投票」,通过记忆装置的运作,国民默认了自己的身份,被牢牢栓铐在民族国家周围。在这一基础上,神圣的祭祀-牺牲话语才得以展开。

「政教分离」被认为是现代国家的基本观念,但这更多指的是国家政权与狭义上的宗教——教会组织——划清界限,但现代国家仍然要求宗教性,「即拥有近似于信仰共同体——能够期待挺身而出、拥有殉教忠诚的那种信仰共同体——的那种宗教性」(子安宣邦)。新的公民宗教同样需要宗教仪式维持,由此则形成了现代社会的祭祀-牺牲体系。靖国神社作为国家神道的祭坛,承担的就是维持这套体系的职能。在合祀与参拜的过程中,「为天皇-国家而死」的神话得以建立,而伴随着士兵「死后在靖国神社相会」的赠言,以及神社中频繁的日常活动,这一宗教神话贯穿于日常生活与集体记忆当中。在天皇(国家主权)带领下全民参与的祭祀,将牺牲神圣化并常态化到无以复加的程度,因为「所谓对祭祀的国家进行叙述的话语,也是给予臣民以死之场所的话语。祭祀的国家与被祭祀的护国鬼神们一起,就是在这种政治神学式的话语之中被制造出来的」。国家以「无害的神像」身份促使国民「自觉地」牺牲,通过这种方式维持国家认同的再生产。

贝拉笔下的「公民宗教」,据其所言并非指国家崇拜的产物,而是使国民能够受超越性的价值叙事的约束,以此在宗教性维度上,形成纯粹而道德的集体认同。但共和主义的公民宗教论更像是一种伪善:当国家垄断价值判断时,又有什么价值标准能够超越国家本身呢?对于贝拉所指的「上帝」,我们想象不到除了国家之外能是何物。因此,现代公民宗教在日本的国家神道中得到了最全面的展现,崇高化的民族认同和等级制的宗教秩序结合在一起,而靖国神社就是在这一场域中发挥作用的。

通过对本真民族主义和国家认同的诠释,我们可以对国内既有的靖国神社批判话语做出「再批判」了。第一种错误认知将靖国问题限制在外交-现实政治层面,对于该观念而言,倘若能够去除神社中的两重要素(官方参拜与甲级战犯合祀),靖国神社就成为可以接受的普通民族认同运作装置;甚至如果去除这些「令人不快」的要素,对于以民族为思考坐标的中国人来说,靖国神社反而变成值得学习的纪念场所,毕竟正如我们在第二部分所描述的那样,神社运用「日常生活的民族主义」之手段高超,已经达到令人惊奇的地步。

然而正是因为这一「可以接受、普通而普遍的」民族装置,使得去除两个要素的要求毫无理由,因为供奉战犯与供奉捐躯者,以及官方参拜与私人拜访,在公民宗教的民族主义逻辑下并无任何区别。我们可以毫不犹豫地接受民族认同装置的日常运转,认为其理所应当,但正是日本现代民族建构得过于「露骨」乃至「超前」,使得我们看到现代民族国家的实质,以及集体记忆的罔顾事实。不要幻想有任何中庸的、适度的民族主义,它的命运就是狂飙突进,日常的民族认同装置只是更为激进形态的必要条件,除此之外,它什么都不能代表。

另一种惯常的认知以「神社中大部分『英灵』都并非真正地保卫民族/国家,而是使民族/国家误入歧途」的腔调,对靖国叙事进行指责。但实际上这也只是一种自欺欺人。因为——无论从字面上还是战争中——日本帝国的士兵们都确然地是在保卫帝国的利益。本真的民族主义从来不是绝对正义的存在,更准确的说法是它无关乎善恶,它只要求「生存空间」,不断扩张的生存空间。因此,当我们呼吁日本形成「正确」的国家认同,塑造「真正」的民族归属感时,这种必然无果的行为,更像是民族国家概念本身的嘲讽和捉弄。

图注:来源自靖国神社留言栏

更致命的是,任何从民族情感与认同出发对靖国神社的批判都是虚弱的,因为靖国叙事正是典型地反映了「为祖国而死」的彰显逻辑。民族主义者以「因为我是某国人,所以必须持有某一观点」而为自己辩护,但他们不得不承认的是,抱有相似民族主义的对立国家,也很难称得上「错误」,因此,当他们接触到他国的国家认同建构时,动摇乃至「变节」也就并不令人意外了。

五、结语:想象另一种可能

「超越」和「超越性」这两个术语始终是在经验的、批判的意义上加以使用的。它们表明理论和实践中这样的倾向,这些倾向在既定的社会中超出已确立的思想和行动的范围,而趋向于它的历史的替代性选择。

——马尔库塞

「批判」不能陷入矫揉造作的大词狂热当中,也当然不是对既定秩序的认可与改良,它必须导向一种「替代性选择」,帮助我们想象其他的现实可能性。在靖国神社的问题上,也即意味着我们能否想象非民族国家(甚至是超越民族国家)的认同与思考方式。但在此之前,让我们进一步讨论一些案例。

至今为止,神风特攻队都被普遍认为是日本帝国狂热与愚蠢的最好象征。但在靖国神社游就馆的展示中,特攻队员被描述为心甘情愿接受命运的为国捐躯者,他们戴着白色围巾和太阳头带,高呼「万岁」无畏地发起最后的冲锋。但两种叙事无疑都忽略了很多事情,首先,特攻队员中不少人都受过良好的大学教育,出身于帝国最有影响力的名门学府,从遗留的日记和信件来看,他们也并非狂热的保卫天皇的武士。但更重要的是,「自愿」的话术更像一种默认的谎言,因为各种原因,无论是不忍战友独自赴死,还是单纯受到上级针对,很多神风特攻队员被迫奔赴几乎必死的战场——同样明显的是,被美军俘虏的特攻队成员,并没有出现在游就馆的纪念对象当中。在这里我们必须认可子安宣邦的话语,「现代国家是作为能够进行对外战争、国民能够为国家而死的国家而成立的」,民族国家认同具有必然的彰显性与战争性。以和平为名的祭祀实际上拒斥一切和平,进而为下一次战争动员做准备。

靖国神社试图塑造「正确的集体记忆」的做法在现代国家中并非个例,但重点在于,它暗示着国家认同的排他性和唯一性。至此集体记忆已经化身为某种「神话景观」(mythscape),它甚至不能被概括为共同经历的历史记忆——神话意味着它本身是一种完全抽象化的叙事,可以根据当前需要而任意添加或删去不同的修饰。在正确的集体记忆下,政治性的「谣言」和「异端」才能在公共事件中成立,任何与主流叙事不同的经历和思想也就因此被论断为虚假。我们不能简单地说真相被颠倒——实际上远比这样复杂——而是真相本身就是被霸权叙事生产出来的,代表着不容置疑的权威。在纯粹的一神教中,任何对教义的个人化解释(即便基于亲身经历)都有僭越的风险,同样,对于集体记忆而言,最稳妥的做法是自觉臣服于「正确解读」。

对本真民族国家认同的替代当然要从其特征——也就是战争性和排他性——着手解决。民族国家本质上的彼此对立,可以归结为高于民族国家的共同意识并未得到广泛认可,超越性合题的缺失,使得国际环境即便不完全等同于原始丛林,也像是根据程序自觉运转的杀戮机器,「划分敌友是政治的标准」,施米特已经概括出真实的国家情境。但民族国家的宏大叙事之所以虚假,是因为它既没有抽象到可以凝聚最广泛,也因而是最有意义的共识;也没有具体到关注每一个独立个体的内在需求。因此,对于一切民族国家认同装置,我们的观点是,必须作为「人」与「人类」的身份进行纪念与哀悼:前者否定整套祭祀-牺牲的战争体系,而使个体的自由意愿和生命崇高化;后者拒绝任何形式的例外论和优越性,而使人类本身成为唯一的价值主体。只有这样,当我们彻底地击碎靖国问题的立论根基时,这一问题才能得到根本解决。

参考文献

[1]靖国神社网址:https://www.yasukuni.or.jp/

[2]Stephens A C. The affective atmospheres of nationalism[J]. Cultural Geographies, 2015(1–18).

[3]Rumi Sakamoto (2015) Mobilizing Affect for Collective War Memory, Cultural Studies, 29:2, 158-184.

[4]Susumu Shimazono. State Shinto and the Religious Structure of Modern Japan[J]. Journal of the American Academy of Religion, 2005, Vol.73, No.4, pp.1077-1098.

[5] Kei Koga (2015): The Yasukuni question: histories, logics, and Japan–South Korea relations, The Pacific Review

[6]Daiki Shibuichi. The Yasukuni Shrine Dispute and the Politics of Identity in Japan: Why All the Fuss?[J]. Asian Survey, Vol. 45, No. 2 (March/April 2005), pp. 197-215.

[7]Duncan S. A. Bell. Mythscapes: memory, mythology, and national identity, British Journal of Sociology Vol. No. 54 Issue No. 1 (March 2003) pp. 63–81

[8] JongHwa Lee (2016) The “sacred” standing for the “fallen” spirits: Yasukuni Shrine and memory of war, Journal of International and Intercultural Communication, 9:4, 368-388,

[9]Robert N. Bellah(1967), Religion in America, Vol. 96, No. 1, pp. 1-21

[10]郑毅. 靖国神社·英灵祭祀·国家物语 ———近代日本战争记忆的生成与固化[J]. 吉林大学社会科学学报, 2018, 58(1).

[11]Argo. 自我的寻回:一个思想史视角,

https://mp.weixin.qq.com/s/XJM5Mes95NzGIqds0c5tmA

[12]Renan E. What is a Nation? and Other Political Writings[M]. Columbia University Press, 2018.

[13]大贯惠美子. 神风特攻队、樱花与民族主义[M]. 商务印书馆, 2016.

[14]丸山真男. 现代政治的思想与行动[M]. 商务印书馆, 2018.

[15]高桥哲哉. 靖国问题[M]. 生活·读书·新知三联书店, 2018.

[16]子安宣邦. 国家与祭祀[M]. 生活·读书·新知三联书店, 2007.

[17]迈克尔·曼. 社会权力的来源(第三卷)[M]. 上海人民出版社, 2015.

[18]高桥哲哉. 国家与牺牲[M]. 社会科学文献出版社, 2008.

[19]安丸良夫. 近代天皇观的形成[M]. 北京大学出版社, 2009.

[20]卡尔·施米特. 政治的神学[M]. 上海人民出版社, 2015.

本篇文章来源于微信公众号:Philosophia 哲学社

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://www.scieok.cn/post/2622.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

靖国神社批判:本真民族主义与国家认同

26849 人参与 2021年12月18日 10:40 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley