当前位置:首页 » 国际化教育理念 » 正文

-

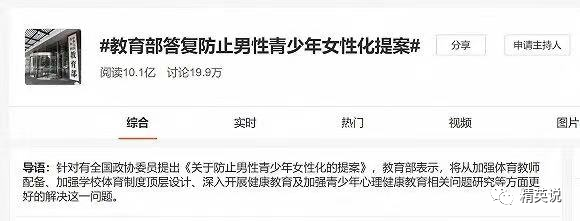

一直以来关于“防止男性青少年‘女性化’”,以及“阳刚之气”成为热议话题,起因则是教育部2月发布的,给《关于防止男性青少年女性化的提案》的一封复函。

提案中提到:“我国的青少年男孩子有柔弱、自卑、胆怯等现象,追求“小鲜肉”式的“奶油小生,并将这种现象或行为称做男孩子「女性气质化」。”并认为:“中国青少年的「女性化」趋势,如果得不到有效的治理,必将危害中华民族的生存发展。”

教育部随后在复函中提出,要求加强体育教育,注重对学生「阳刚之气」的培养。

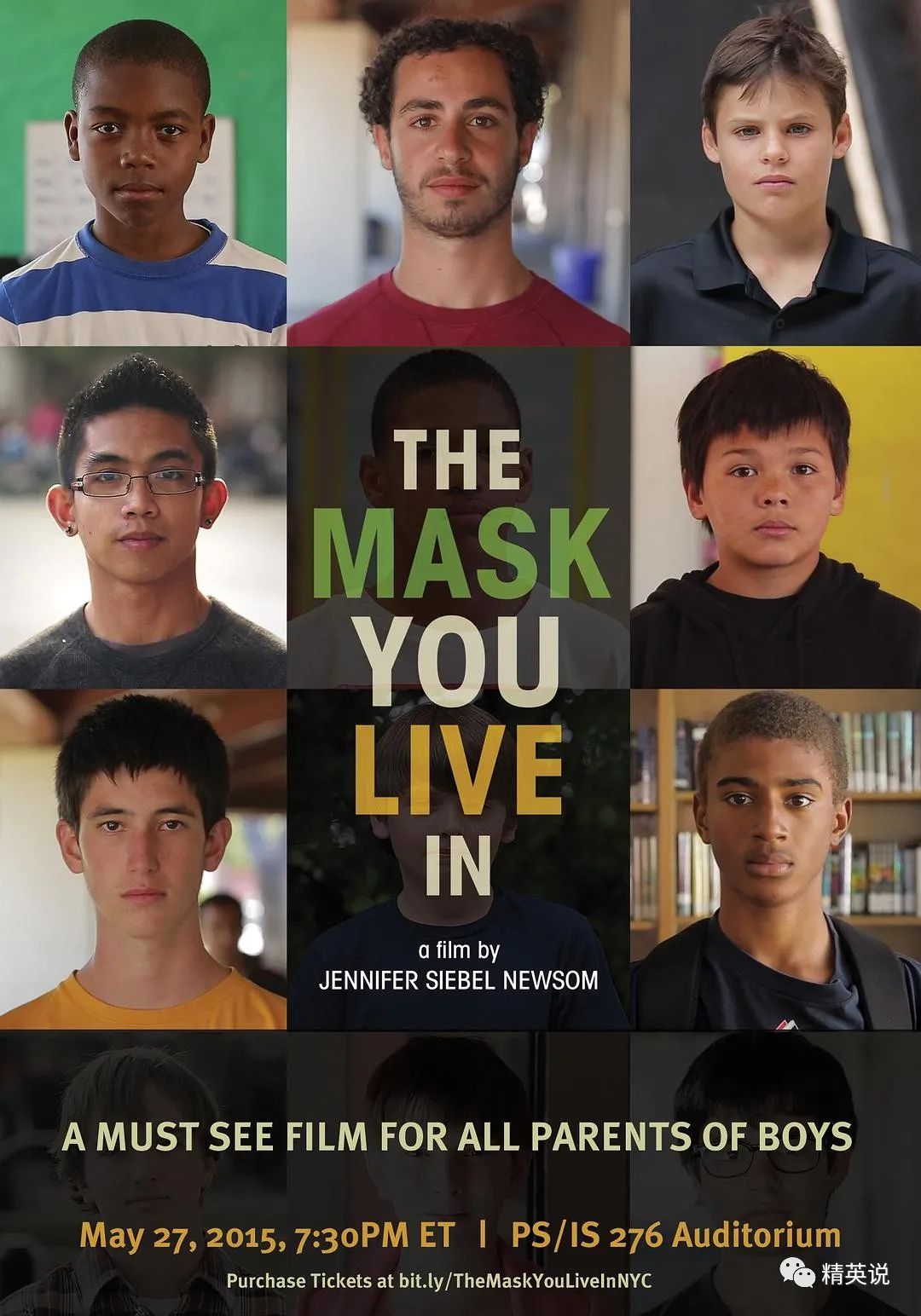

图片来源自网络 只是,什么叫做“阳刚之气”?为什么它独独被赋予男性?女性化是不良倾向吗?为什么要在不同性别之间设立对立面?一时间,质疑之声扑面而来,引发了网友对性别刻板印象的激烈讨论。 如果说所谓“阳刚之气”指的是果敢、自信、有担当以及责任心,那么这些都应该是作为一个人的基本教育,而不应该强调男女之分。 在一个排斥女性气质的集体氛围中,男性权益也将受到侵害。他们从小被教育要压抑情感,不知如何表达自己的感情、不能显露自己的软弱,更不会处理与他人之间的关系…… 事实上,关于“阳刚之气”的刻板印象由来已久。 早在2015年的纪录片《面具之内》(The Mask You Live In)中,就直白地揭露了美国社会文化下,主流男性气质对于男性造成的诸多伤害,并鼓励男性应该勇敢地跳出社会认知中的固定形象。 正如纪录片所呼吁的一样,不断吹捧和强调“男性化”以及“男性气质”,要求男性必须要强、勇猛、自我,不仅仅是对女性的剥削,对于男性而言,这也是一种对其基本权利的腐蚀与伤害,而且还很可能助长各种危害暴力的发生。

图片来源豆瓣 男子气概的本质, 是对女性气质的抗拒 在男孩们的成长过程中,家庭教育、社会氛围、流行文化,都在试图传递一个信息,那就是“男人应该是什么样子?” 「做个男人」意味着:要坚强、会隐忍、不许哭、不能怕、别喊痛、不要软弱、以及不能流露脆弱......

图片来源纪录片《面具之内》 我们的社会对于男性表达脆弱几乎是零容忍的,哪怕是幼儿园的小男孩,家长也会告诉他:“自己站起来,男孩子不能哭。” 被认为软弱,在他人眼里是娘娘腔,这种恐惧往往从一个男孩幼年时就开始了,并一直伴随他们的整个人生。向其他人证明自己并不是娇滴滴的、不是娘们、不是同性恋,几乎成为了他们成长过程中不可或缺的一环。

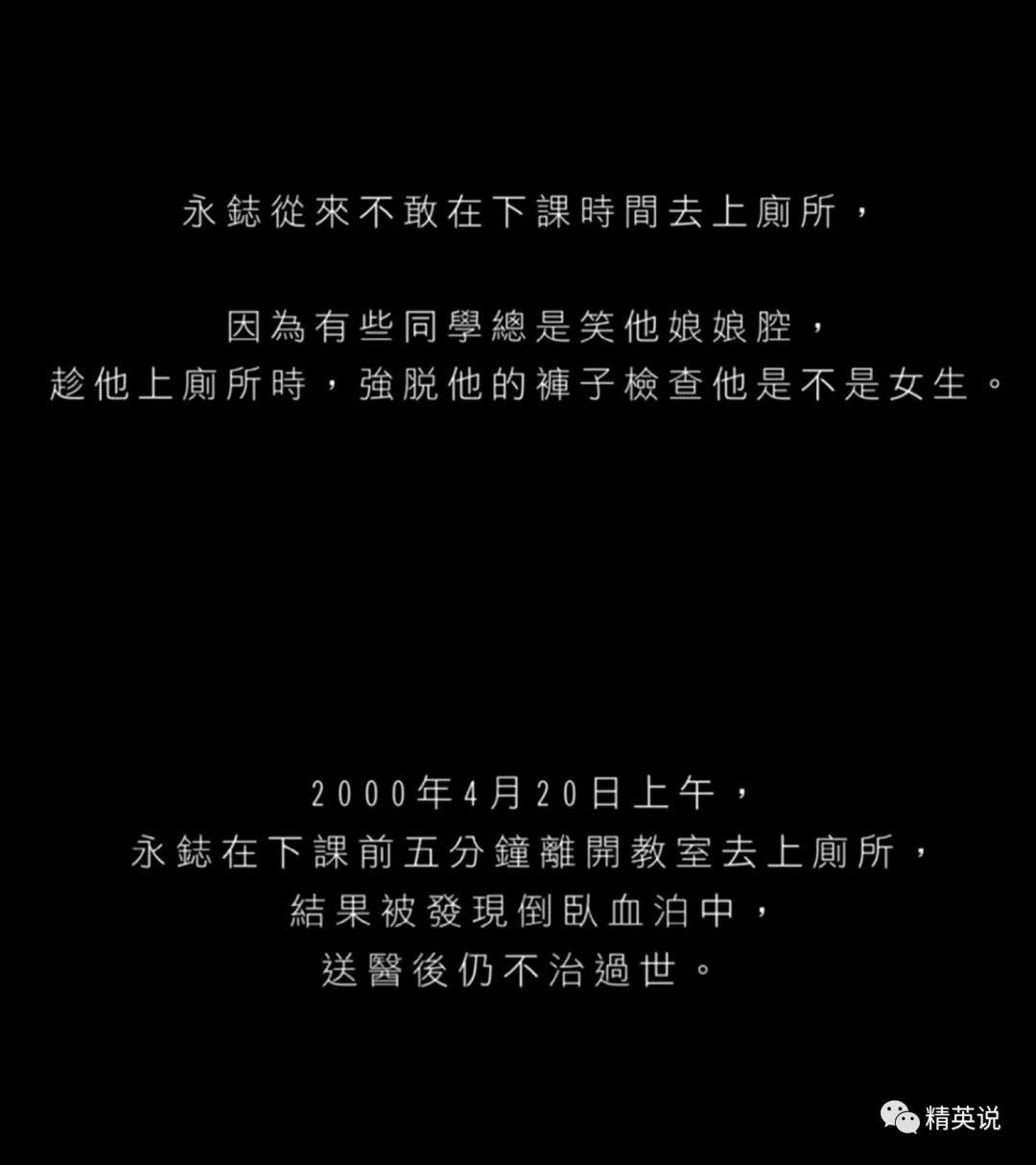

图片来源纪录片《面具之内》 2018年,蔡依林发布了一首歌,名叫《玫瑰少年》。 这首歌的背后,是一位因举止女性化而遭遇校园霸凌致死的男生——叶永志。

图片来源网络 这个男孩个性温和,乖巧善良,喜欢玩过家家。 仅仅是因为他的举止不够符合社会对「男性形象」的期待,于是他被排挤、欺辱、殴打、嘲笑,在压抑的校园环境下挣扎。 最后因跌倒后,后脑撞击地面致颅内出血而死亡......

图片来源纪录片《面具之内》 卡洛琳·海尔德曼博士说:“男子气概不是一种器官,而是一种反应,它不是自然形成的,它是对所有女性化气质的一种抗拒。” 然而,当社会文化规定女性就该如何如何的同时,也是在要求男性不能如何如何,这些固化的男性气质,腐蚀着个体的基本人权。

图片来源纪录片《面具之内》 为了维护自己的男子汉形象,他们必须要将真实的、脆弱的情绪隐藏起来,不向任何人倾诉。而当男孩子们的孤独和痛苦无处诉说的时候,酒精和大麻就成为他们宣泄情绪的最佳通道。 在美国,34%的男孩十二岁开始喝酒,平均在十三岁开始尝试嗑药。 并且,有研究证明,认为男人不应该哭、应该身体强壮且善于打斗的男人们比不相信这种男子汉气概的男人们死于自杀的可能性高2.4倍。

图片来源纪录片《面具之内》 男性的压力,很多都源自于性别刻板印象。 男性要阳刚,要保证自己的形象,要有男子气概,要勇于承担,不能流露脆弱。当我们的社会系统化地固化性别差异,得到的只会是单一性的简化性别形象。 然而,在成为一个「合格的」男性和女性之前,我们首先要成为一个人格独立、心理健康的人。

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://www.scieok.cn/post/2110.html

- 国际化人才才能适应国际化环境 打压英语治标不治本

- 海外留学遭遇困境、窘境、失败是常有的事 学会如何独自一人行走

- “孩子进UCLA花了1000万!” 养娃是否已成最亏本的投资?

- 四个同龄孩子的不同人生:相比美国学生,中国学生优秀得太一致

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 | 如何备考深国交 | 深国交考试 | 深国交培训机构 | 备战深国交 | 联系方式Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley